Das „fließend Vergängliche“ als Lebensgefühl

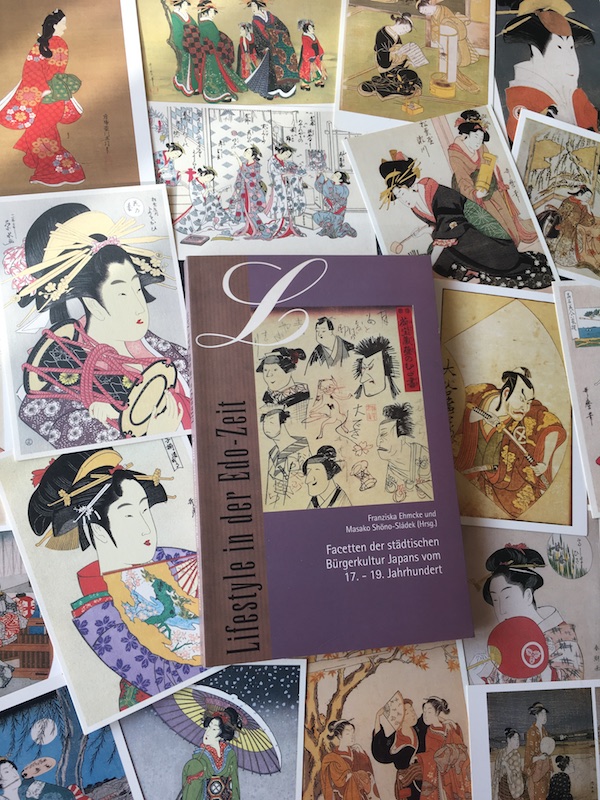

Franziska Ehmcke, Masako Shōno-Sladek (Hg.) (1994). Lifestyle in der Edo-Zeit. Facetten der städtischen Bürgerkultur Japans vom 17. – 19. Jahrhundert. München: iudicium.

Schauspieler, die Werbung für Bücher machen – Sammelbilder von Celebrities – Modejournale mit berühmten Models – Autogrammkarten – Romane und Bilderhefte für jeden Geschmack – reißerische Buchumschläge und Theaterplakate – Productplacement in Erzählungen – Geschichten in kurzen Episoden – Umfragen zum Publikumsgeschmack – Erzählungen, die leicht variiert ins Endlose fortgesetzt werden … All das kennzeichnet die Kultur der Edo-Zeit genauso wie große Teile der heutigen Kultur, vor allem der populären. Es sind zwar neue Medien hinzugekommen, die grundlegenden Mechanismen der Vermarktung wurden allerdings ab dem 17. Jahrhundert erfunden, damals wie heute mit einem großen Ziel: dem finanziellen Erfolg.

Das Buch

Das Buch ist schon älter, es erschien 1994, und damit sind die Literaturempfehlungen im Anhang heute natürlich nicht mehr auf dem neusten Stand. Die einzelnen Artikel, die damals als Beiträge einer Ringvorlesung entstanden, haben aber über die Jahrzehnte nichts von ihrer Informationsdichte und ihrem Unterhaltungswert eingebüßt.

Alles in allem geht es um die Beschreibung eines Lebensgefühls: Thema der elf Beiträge sind der Lebensalltag und die Kultur der städtischen Bürgerschicht während der Edo-Zeit (1600-1868). Das Buch gibt einen Überblick zu deren wirtschaftlichen Grundlagen, zu den Lebensbedingungen der Handwerker und denen der Frauen, zur damaligen (Lebens)Philosophie. Andere Artikel tauchen in das Kabuki-Theater ein, stellen Schminke, Schönheitsideal und Frauenmode vor, erklären die Bedeutung der Holzschnitte, der Literatur und der Verleger, gehen auf Reisen. Abschließend gibt es einen Blick nach Europa: einen Artikel zum Export der Holzblockdrucke und ihren Einfluss auf den Impressionismus.

Das broschierte Buch umfasst 248 Seiten und ist reich bebildert. Der Anhang enthält eine Zeittafel, eine Literaturauswahl und ein Register.

Hier geht es zur Inhaltsübersicht.

Endlich Frieden

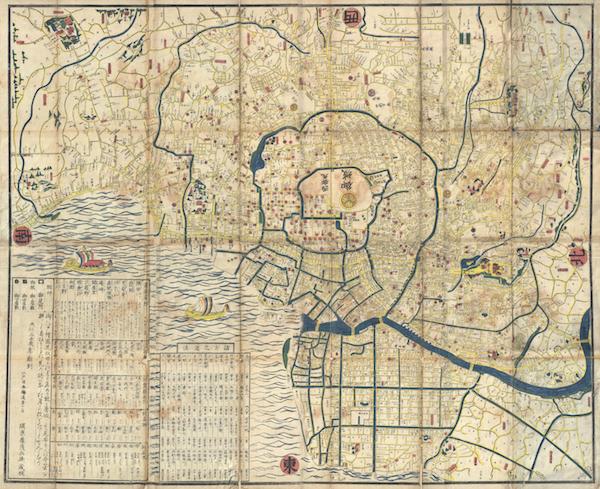

01. Plan der Burgstadt Edo, dem heutigen Tōkyō, Regierungssitz der Familie Tokugawa. Nach der Stadt ist die japanische Vormoderne, die Edo-Zeit, benannt. – Norden ist auf der Karte rechts. Die Bucht von Tōkyō liegt demnach unten links. Im weißen Fleck im Zentrum der Karte liegt die Burg der Familie Tokugawa, gut gesichert durch Wälle und Kanäle. In dem Gewirr der engen Gassen direkt darunter (also östlich der Burg) liegt die Unterstadt, shitamachi, der Wohnort der Handwerker und Kaufleute, um die es in dem Buch geht. Oben links, auf den Anhöhen im Westen, liegen die großen Anwesen der Samurai.

1600, nach der letzten entscheidenden Schlacht, konnte der Jahrzehnte währende Bürgerkrieg um die Vorherrschaft im Land endlich beendet werden, die Familie Tokugawa einte das Land unter ihrer Führung. Die Wirtschaft erholte sich, die Städte blühten auf, Transportwege auch über Land wurden sicher, der Handel entfaltete sich. Die großen Zentren waren Ōsaka/ Sakai (Handelsmetropole), Kyōto (Sitz des Tennō-Hofs) und Edo (Regierungssitz des Shōgun, das heutige Tōkyō). Daneben wuchsen auch die kleineren Burgstädte (jōkamachi) und die Städte an den Überlandrouten.

Durch Gesetze waren die Menschen in die vier Klassen der Samurai, Bauern, Handwerker und Kaufleute geteilt, und schon von außen offenbarte sich die Zugehörigkeit zu ihrer Klasse: am Wohnort, an der Arbeit, an der vorgeschriebenen Kleidung, an den Freizeitbeschäftigungen. Das Buch behandelt die Vorlieben und Interessen der Stadtbürger, das heißt der Handwerker und Kaufleute, die im offiziellen Klassensystem nach den adligen Samurai-Familien und den Bauern (als Reis produzierende Klasse) ganz unten rangieren sollten.

Das Gesellschaftssystem auf den Kopf gestellt

Das offizielle Wirtschaftssystem basierte auf Naturalien: Steuern wurden als Reis eingetrieben, mit Reis wurden die Samurai besoldet. Daneben kam aber der Gebrauch von Geld auf. Das Geld war als Währung viel schneller und flexibler einsetzbar, viele Kaufleute konnten durch geschickte Geschäfte reich werden. Erich Pauer beschreibt diese Verschiebungen sehr anschaulich: Während die Samurai in wirtschaftliche Not gerieten, wurden einige Menschen, die den untersten Klassen angehörten, im 17. Jahrhundert zu den reichsten des Landes. Einige sammelten ein solches Vermögen an, dass sie eine Gefahr für das System darstellen, denn die verschuldeten Samurai wurden von ihnen abhängig. Die Rangordnung wurde, zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht, auf den Kopf gestellt (S. 17-20).

02. Prägungen der Edo-Zeit. Die unterschiedlichen Metalle bildeten eigene Währungen, die kein festes Verhältnis zueinander hatten, sondern nach Tageskursen gewechselt wurden.

03. Drei Bündel mit jeweils 100 an Schnüren aufgefädelten Kupfermünzen.

Das Leben in Edo

Durch den Zwang ständiger Anwesenheit in Edo (sankin kōtai) waren die Samurai-Familien einem hohen Repräsentationsdruck ausgesetzt: Für Kleidung, Ausstattung und Speisen mussten sie mehr und mehr Kredite aufnehmen (S. 16). Durch ihre Aufträge förderten sie aber zugleich Handel und Handwerk in der Stadt.

Mittelpunkt des Handels waren nicht mehr die Märkte, sondern die Läden: Egal, ob bei kleinen Geschäften, Handwerkern oder weit verzweigten Unternehmen – der Laden bzw. die Werkstatt war der Lebensmittelpunkt: ein Haushalt, immer erreichbar, denn hier lebten und arbeiteten die Besitzer mit ihren Angestellten und Hausbediensteten unter einem Dach (S. 17-18 und Yoshida Mitsukuni speziell zu den Handwerkern).

04. Damals – und auch heute noch oft – trennen Vorhänge (noren) den Hauseingang von der Straße. Sie tragen das Wappen des Ladeninhabers.

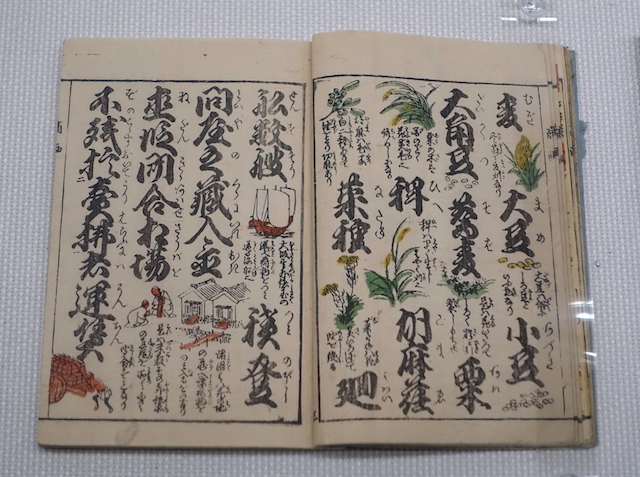

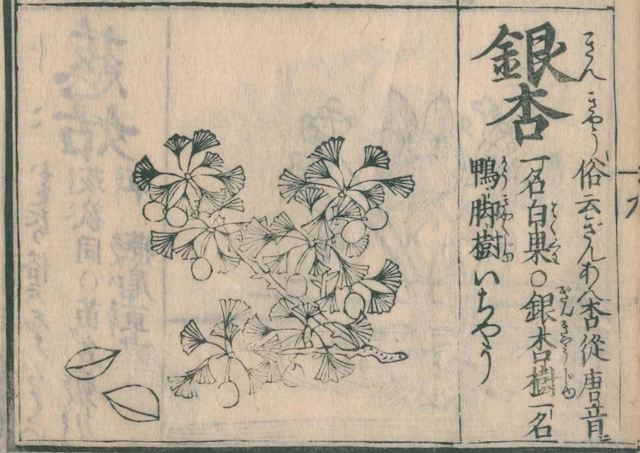

Bildung war nun nicht mehr ein Privileg des Schwertadels. In Tempelschulen (terakoya), deren Zahl rapide zunahm, lernten die Kinder der Städter Lesen, Schreiben und Rechnen. Als Lehrlinge bei Kaufleuten oder Bedienstete in Samurai-Haushalten setzten sie ihre Ausbildung fort (S. 192).

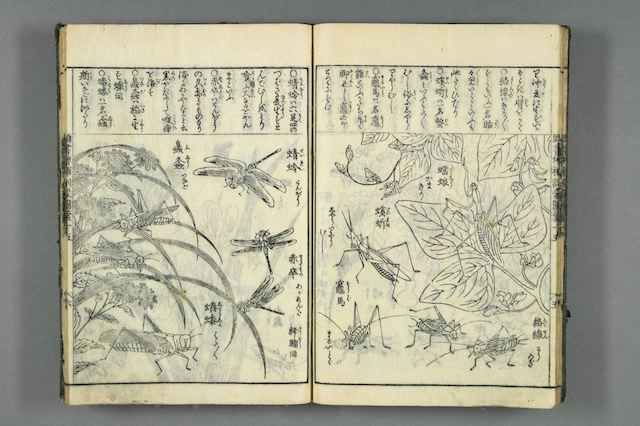

05.-07. Lehr- und Nachschlagebücher zur Natur: Erklärung zu Getreidesorten und Bohnen, zum Ginkgo, zu Insekten. Die kleinen, dünnen Silbenschriftzeichen rechts neben den großen bedeutungstragenden Zeichen dienen als Lesehilfen (furigana).

08. Das Rechenbrett (soroban), Grundlage des finanziellen Erfolgs des Kaufmanns.

Zur Pflichtlektüre gehörten Anleitungen zum Reichwerden, und ihr Inhalt ist nicht überraschend: Im Kern sind es Fleiß und Sparsamkeit, die zum Erfolg führen. Kaufleute formulierten ihre Erfahrung in hauseigenen Büchern mit Vorschriften, die absichern sollten, dass ihr Vermögen über Generationen gesichert war (S. 21-22).

ukiyo, die fließend vergängliche Welt

Trotz des Reichtums überhaupt keine politische Macht – diese Konstellation prägte das Grundgefühl der Städter. Peter Pörtner beschreibt die Lebensphilosophie und Literatur der Menschen, die zwar Geld hatten, zugleich aber weder bei politischen Entscheidungen mitwirken, noch gesellschaftlich aufsteigen konnten.

Zum neuen Schlagwort der Zeit wurde „ukiyo“, ein Begriff mit vielen Nuancen, der ursprünglich aus dem Buddhismus stammt und vor allem in schwierigen und existenziell bedrohlichen Zeiten die Vergänglichkeit und Not des einzelnen beschreibt.

Die wohlhabenden und doch machtlosen Stadtbürger deuteten diesen Begriff um, und zwar in eine andere Form der Vergänglichkeit: In einer Gesellschaft mit für sie nicht beeinflussbaren Regeln zählte der Augenblick, der Genuss im Hier und Jetzt (S. 37). Ukiyo, die „fließend vergängliche Welt“, wurde zur Leitlinie für die Kultur der Zeit.

Denn der Ruin drohte ständig und von allen Seiten: entweder durch die zahlreichen Verlockungen, die Versuchungen, das Geld zu verprassen, andererseits durch Enteignungen von Regierungsseite, die besonders dann drohten, wenn einzelne Kaufleute zu reich geworden waren und Samurai zu viele Schulden angehäuft hatten.

09. Ihara Saikaku (1642-1693) verfasste viele idealtypische Lebensläufe von Städtern: von Männern und Frauen zwischen finanziellem Erfolg und wirtschaftlichem Absturz; vor allem von Lebemännern, denen das Geld zwischen den Fingern zerrinnt.

Eigene Refugien

Die Kultur war nicht länger eine Angelegenheit eines überschaubaren Kreises gebildeter Eingeweihter, sondern öffnete sich der breiten Bevölkerung. Unabhängig von der kargen Ästhetik des Schwertadels schufen sich die Städter eigene Refugien, die Angebote für jeden Geldbeutel bereithielten: erlesenste Inneneinrichtung und feinste Stoffe genauso wie gewinnorientierte Massenkultur, die sich am Publikumsgeschmack ausrichtete und für den Reiz des Moments immer neue Ideen hervorbrachte. Ladenangestellte erfreuten sich an übermütiger Unterhaltung und spannenden Erzählungen voller Anspielung auf die aktuelle Politik, Kaufleute zeigten mit ihren Wohnsitzen, ihrer Kleidung und den Speisen ihren Reichtum, manche ein fast herrschaftliches Gebaren (S. 29) mit Extravaganzen, die an heutige Zurschaustellungen in sozialen Medien erinnern.

Aber über allen Vergnügungen schwebte das Damokles-Schwert: Alle Theaterstücke mussten vor ihrer Aufführung, alle Bücher vor ihrer Veröffentlichung die staatliche Zensur passieren. Die Kontrolle führten Beamte aus, Angehörige des Samurai-Standes, die von Handel und Reichtum am wenigsten profitierten.

Die Beschreibung der Spannung zwischen Genuss und Exzess auf der einen Seite, staatlicher Zensur und Enteignung auf der anderen Seite macht das Buch so interessant und lebendig: das ständige Kräftemessen zwischen der Macht der Regierung und der Macht des Geldes.

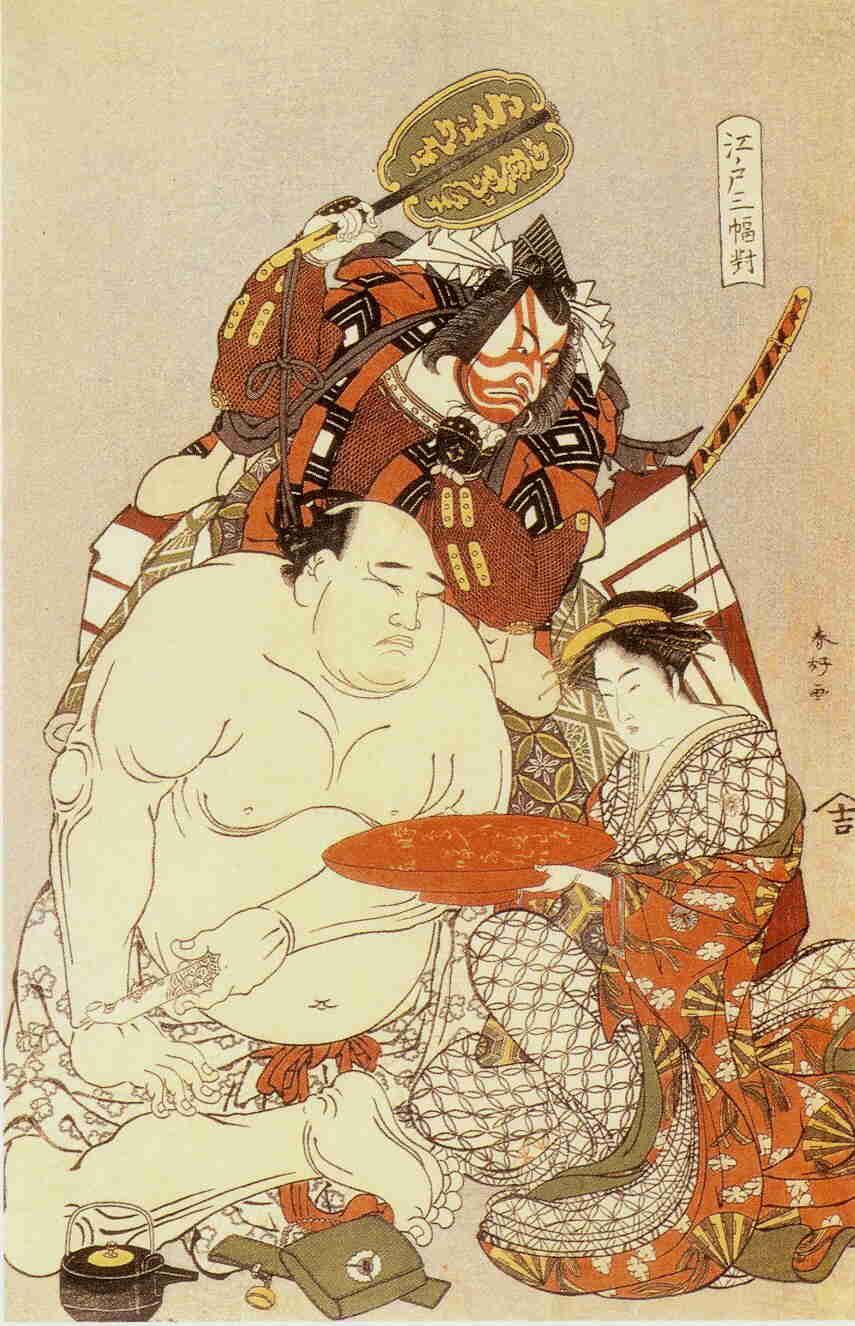

10. Die drei Figuren stehen für die Vergnügungen der Edo-Zeit: das Kabuki-Theater, den Sumō-Kampf und das Freudenviertel.

Die Freudenviertel

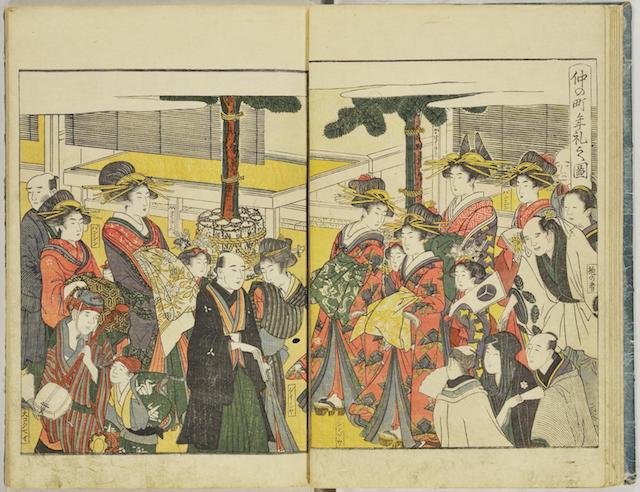

11. Es gab „Bücher der feinen Lebensart“ (sharebon), die alle Details über die Freudenviertel enthielten. Verfasst und gelesen wurden sie von so genannten „eingeweihten Kennern“ (tsū, S. 94), die über „das gewisse Etwas“ (iki), Esprit, Schick, Eleganz – die heitere, raffinierte Vollendung – verfügten (S. 150). – Aus einem Buch über Festivitäten von Kurtisanen in Yoshiwara.

Die lizensierten und in eigenen Stadtteilen angesiedelten Freudenviertel, allen voran das berühmteste, Yoshiwara, waren nicht nur Orte käuflicher Liebe. Sie waren Freiräume, in denen Reiche alle Arten von Luxus ohne Rücksicht auf Standesunterschiede ausleben konnten (S. 170). Mit hochrangigen Kurtisanen zu verkehren, war ein kostspieliges Unterfangen, das sich nur die Vermögendsten leisten konnten (S. 94). Die berühmten Freudenhäuser wurden zu kulturellen Treffpunkten der Wohlhabenden, Salons des intellektuellen Austauschs.

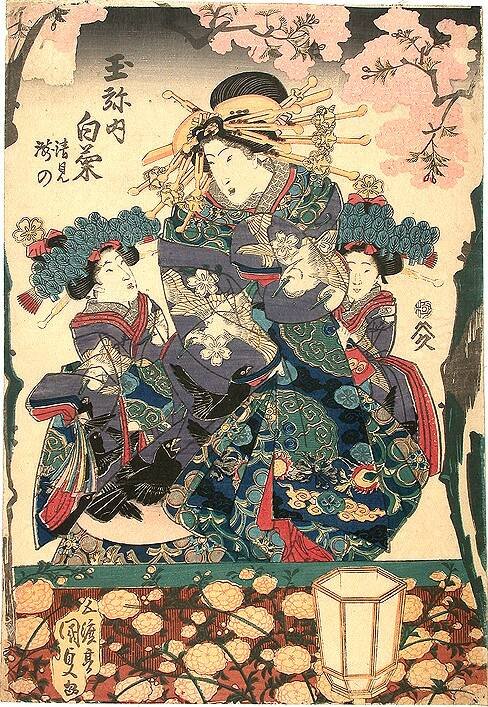

12. Der Holzblockdruck zeigt die Kurtisane Shiragiku mit den beiden Begleiterinnen (kamuro) Kiyomi und Takino aus dem Haus Tamaya, um 1825.

13. Im Themenpark Edo-Wonderland (Nikkō) wird der aufwendige Zug der Kurtisanen mit ihrem Gefolge nachgestellt.

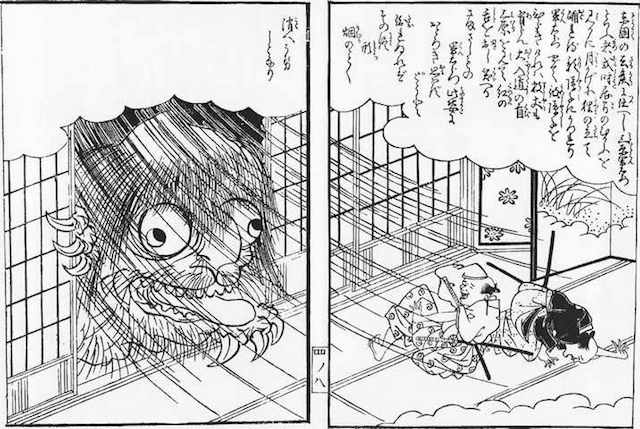

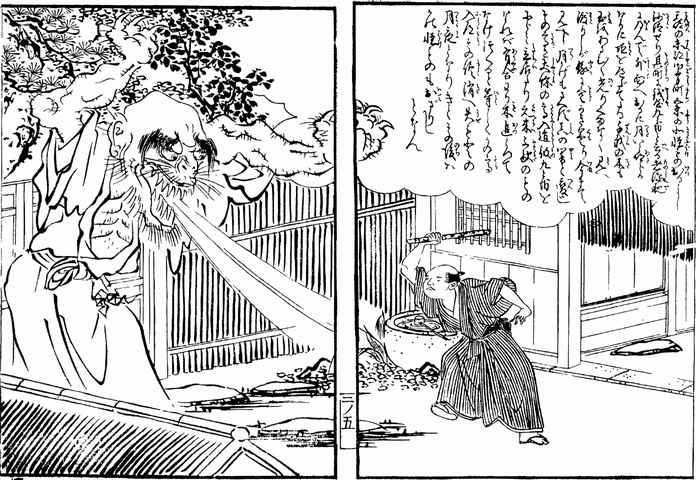

Auch wenn das Leben der hochrangigen Kurtisanen nach außen hin glitzerte, waren die Lebensbedingungen der Frauen in der Edo-Zeit doch schlecht, wie der Beitrag von Kondō Eiko deutlich macht. In der herrschenden konfuzianistischen Ideologie stand die Frau generell unter dem Mann, die Rechtslage der Frauen in der Ehe und im Geschäft war katastrophal. Nur wenn sie für die finanzielle Sicherung der Familie von wirtschaftlicher Bedeutung waren, genossen Frauen einen höheren Grad an Freiheit (S. 85). Kein Wunder, dass sich die Machtverhältnisse in den äußerst beliebten Gruselgeschichten umkehren und die Geister der schwachen Frauen Rache nehmen.

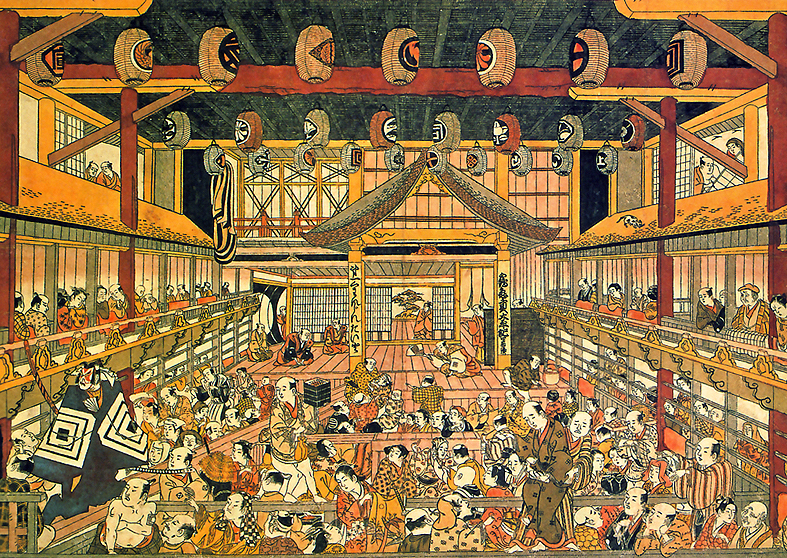

Das Kabuki-Theater und die Mode

Eine weitere Ausflucht war das Kabuki-Theater, von dem die Zuschauerinnen und Zuschauer alles erwarteten, was im Alltag verboten war: ausgefallene Kostüme, Anspielungen auf aktuelle Ereignisse, Gefühlsausbrüche und einen Handlungsstrang voll unvorhersehbarer Wendungen. Die schwarz gekleideten Assistenten unterstützten die Schauspieler in ihren Darbietungen und sorgten für die überraschendsten Bühneneffekte (> Spuk der Frauenseele).

14. Im Inneren eines Kabuki-Theaters.

15. Die Kabuki-Schauspieler waren ausschließlich männlich. Hier die Darsteller der verschiedenen Rollen eines Stücks. Der dritte und der fünfte Schauspieler sind Frauendarsteller, Trendsetter in Fragen der Damenmode.

Ueda Kōji nimmt die Leserinnen und Leser mit auf einen kurzweiligen Ausflug in diese Welt: Er beschreibt, dass nicht nur die hochrangigen Kurtisanen, sondern auch die männlichen Kabuki-Darsteller von Frauenrollen zum Schönheitsideal wurden. Ihre Mode, Frisur und Schminke wurden in hoher Auflage auf Werbeplakaten, auf Handzetteln und in Büchern gedruckt und von Frauen begeistert kopiert. Denn das Schönheitsideal wandelte sich ständig: In seinem Beitrag erklärt Kirihata Ken, wie sich die Feinheiten der Frauenmode änderten, und Doris Ötting erläutert die Zusammensetzung und den Gebrauch von Schminke.

16. Der Kosode (wörtl. „kurzer Ärmel“) ist in der Form des Buchstaben „T“ geschnitten. Er entwickelte sich Ende des 14. Jahrhunderts und variierte im Lauf der Zeit in Stil, Form und Stoff.

17. Der Furisode (wörtl. „schwingender Ärmel“, langärmeliger Kimono) war ein Ausdruck von Luxus.

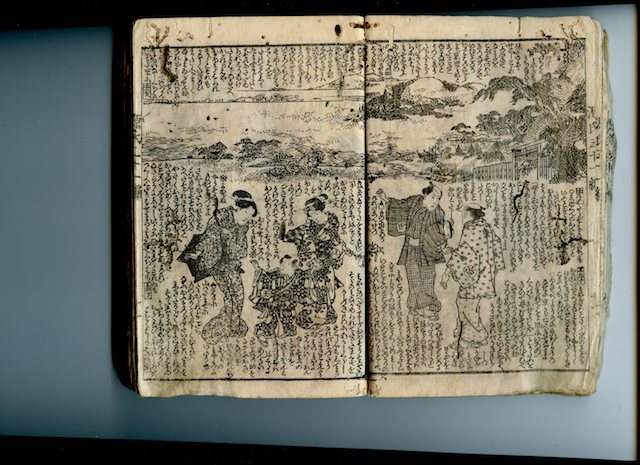

Lesebücher und bunt illustrierte Hefte

Mit der neuen Lesefähigkeit des Großteils der Bevölkerung schnellte der Bedarf an Leseheften nach oben. Der Blockdruck war das Massenmedium der Zeit, durch ihn konnten Informationen, Geschichten, Gerüchte in hoher Auflage in ungeheurer Geschwindigkeit verbreitet werden. Es gab Lesestoff für jeden Geschmack und für jede Zielgruppe, die Hefte waren so vielfältig wie der heutige Zeitschriftenmarkt Japans (> Hokusai Manga).

18. Eine Doppelseite aus der Erzählung Nise Murasaki inaka Genji („Genji vom Lande, von einer unechten Murasaki“), einer Parodie auf die Geschichte des Prinzen Genji. Der Ausschnitt zeigt, auf welche Weise die Silbenschriftzeichen mit den Illustrationen verschmelzen: Die Schriftzeichen füllen die Leerstellen zwischen den Figuren aus.

19.-20. Großer Beliebtheit erfreuten sich Geistergeschichten, hier mit den Geschichten von Ōkamuro und dem Riesen Takanyūdō, …

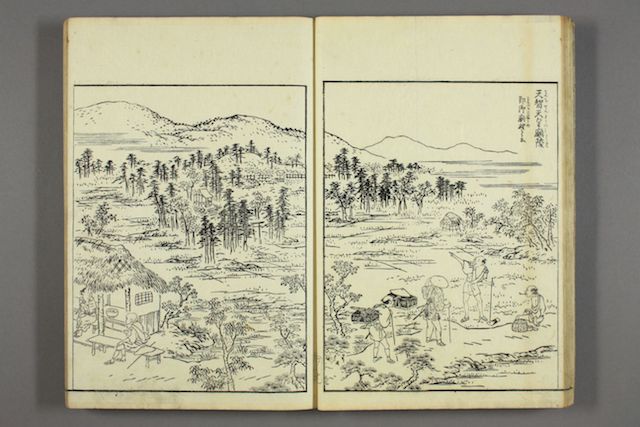

21.-22. … und Reiseführer mit praktischen Hinweisen und Ansichten berühmter Orte (meisho-zue), hier mit Ansichten einer Pilgerreise zu den Schreinen von Ise. Franziska Ehmcke schildert, wie sich immer mehr Menschen auf den Weg machten: In Sparvereinen legten Dorfbewohner das Geld für Pilgerreisen zusammen, es entstand eine Infrastruktur mit Raststationen, Ortskundige führten die Pilger.

Ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel

Gebremst wurde die Pracht durch eine Reihe von Anti-Luxus-Gesetzen, die Schauspieler und reiche Kaufleute in ihre sozialen Schranken weisen sollten. Die Städter fanden einen Ausweg über raffinierte Unterkleider, die nach außen nicht sichtbar waren, und über neue Kombinationen von aufwendigen Mustern, Farben und Formen (S. 30, 162-163).

Auseinandersetzungen mit der Obrigkeit konnten allerdings zur existenziellen Bedrohung werden. Shōno-Sladek Masako (über Holzschnitte) und Kawabara Setsuko (über Verleger und Künstler) zeigen in ihren Beiträgen den Kampf, den einige Kreative gegen die Regierung führten. Dabei ging es weit über Luxuseinschränkungen hinaus. 1790 verbot die Regierung Bücher mit erotischem Inhalt, teure, luxuriöse Bücher und mehrfarbige Holzschnitte. Darüber hinaus wurde angeordnet, dass aktuelle Themen nicht unmittelbar als Farbholzschnitte erscheinen durften, Gerüchte als Schriftstücke weder gedruckt noch handkopiert und verkauft werden durften. Verleger und Buchhändler sollten sich gegenseitig streng kontrollieren (S. 207).

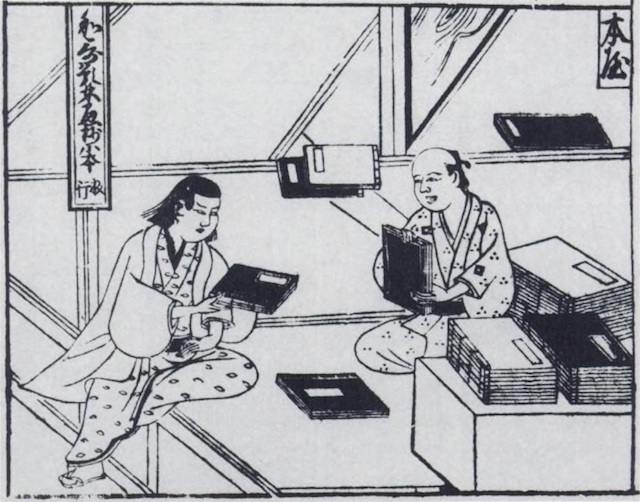

23. Bei einem Buchhändler.

Die Verleger riskierten viel: Sie versuchten, der Nachfrage ihrer Leserschaft nachzukommen, indem sie die Bestimmungen umgingen. Das zog Klagen nach sich, zum Beispiel wegen Anspielungen auf zeitgenössische Ereignisse wie Liebesaffären des Shōgun oder Verstöße gegen die öffentliche Moral. Mit Festnahmen, Beschlagnahmungen und Enteignungen demonstrierte die Regierung Härte, einige Betroffene begingen Selbstmord. Die harten Bestrafungen brachten eine Zeitlang harmlose Erzählungen mit moralischen Belehrungen hervor, bis die Zensur wieder weniger streng gehandhabt wurde (S. 188).

24. Siegel des Verlegers Tsutaya Jūzaburō, dessen Verkaufsladen und Vermögen durch staatliche Strafen radikal beschnitten wurden.

Es gibt viele Gründe, das Buch zu mögen

In dem Buch wird die Kultur lebendig, die die europäischen Reisenden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach der Öffnung Japans kennenlernten. Gerhard Pulverer schildert in seinem Beitrag, welche Begeisterung der japanischen Kunst in Europa entgegengebracht wurde (siehe auch: Japonismus). Die Faszination in Übersee war von Anfang an riesig, und dieses Buch ist ein hervorragender Einstieg in die japanische Kultur der Zeit.

Interessierte an der heutigen Populärkultur finden in der Kultur der Edo-Zeit die Grundlagen für das Funktionieren des Marktes: die Arbeitsteilung bei der Druckerzeugung, die Wiederverwertung immer wieder kopierter und reproduzierter Blockdrucke, die Vermarktung und Selbstdarstellung, die wir heute von sozialen Medien kennen. Auch die literarischen Techniken zur Verkaufsförderung werden bis heute angewandt: Spannungssteigerung am Ende einer Folge (cliff hanger), Andeutungen von Ereignissen zukünftiger Folgen, identische Wörter in den Titeln, um den Wiedererkennungswert einer Serie zu steigern. Bis heute wird die Literatur in Japan meist abschnittsweise in Form von Fortsetzungen erstveröffentlicht.

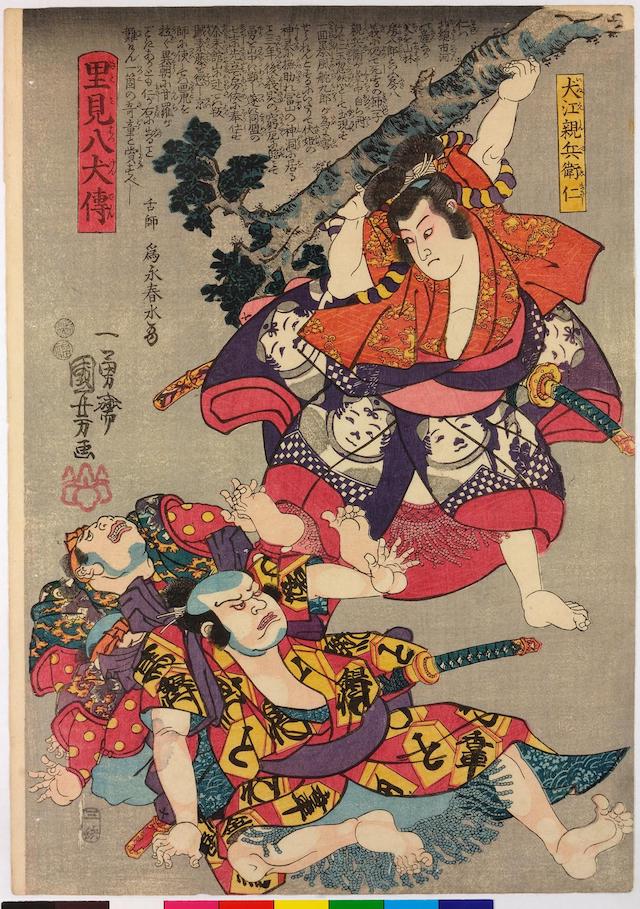

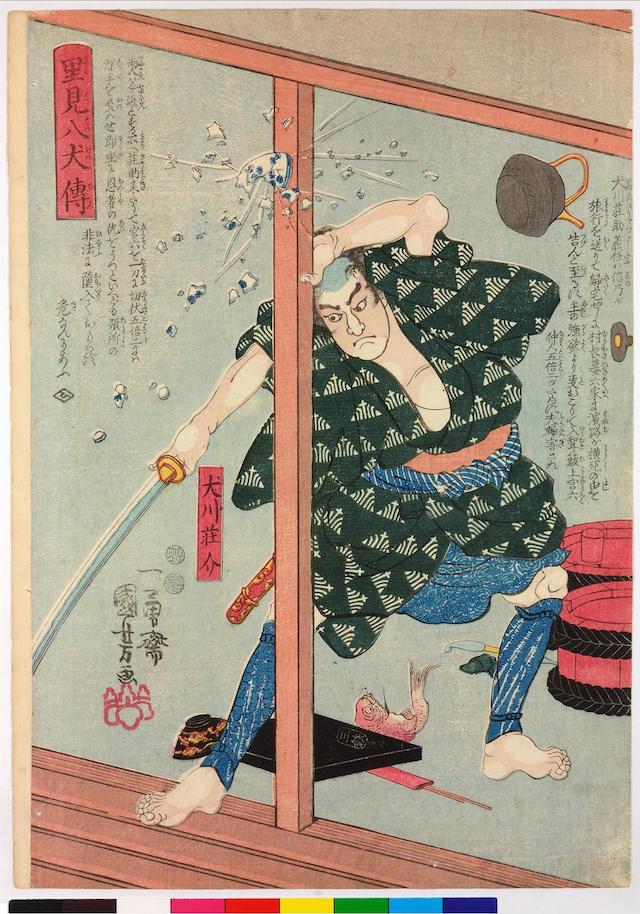

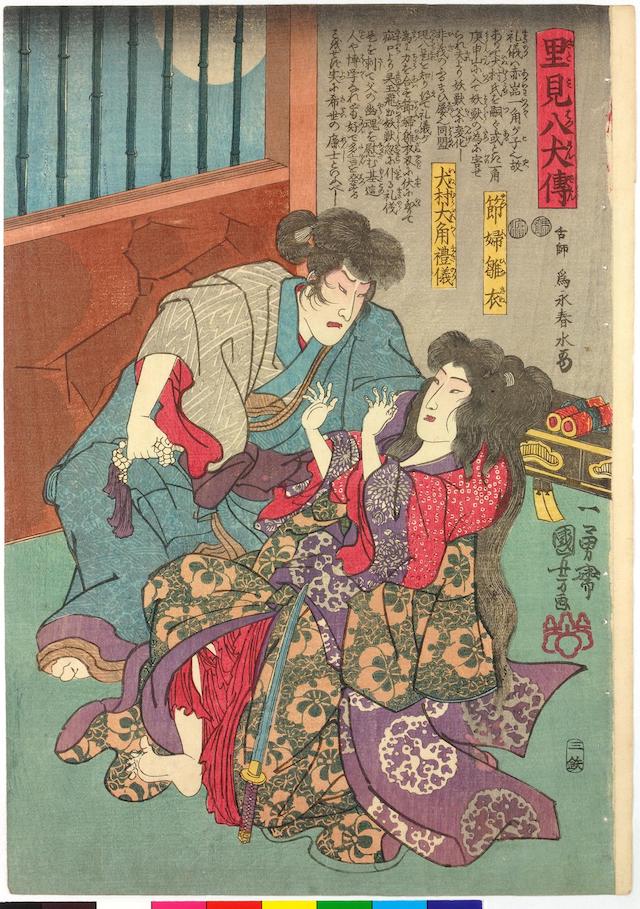

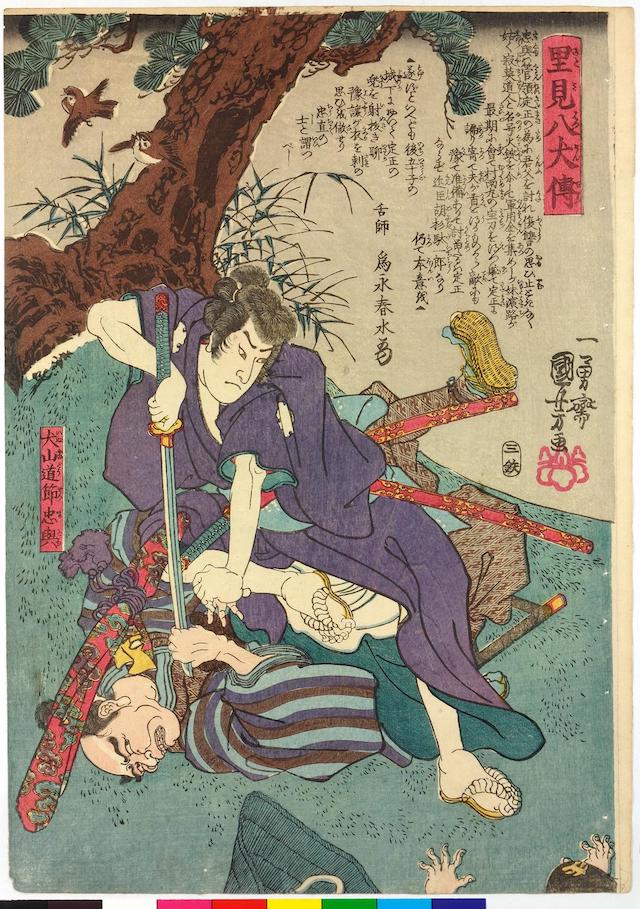

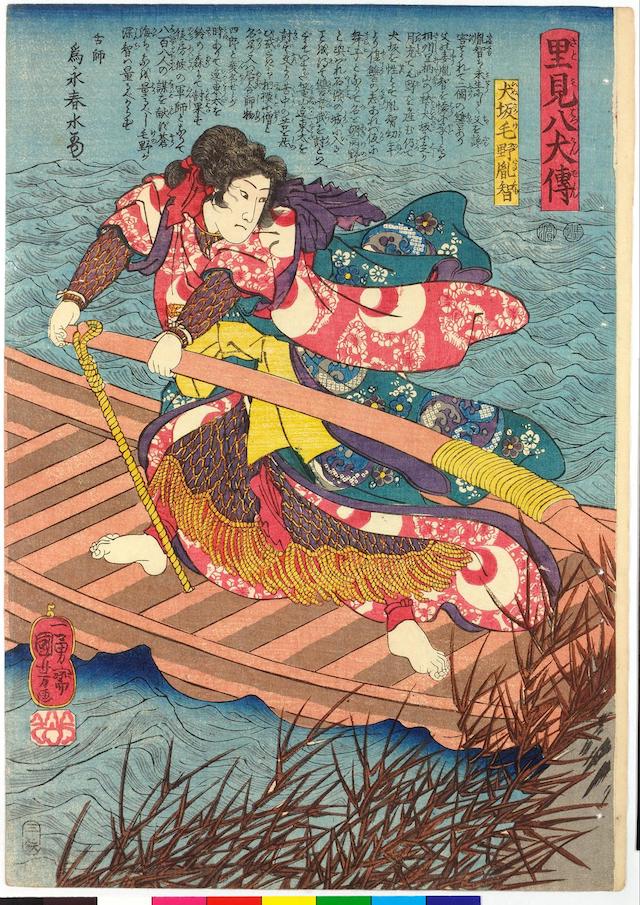

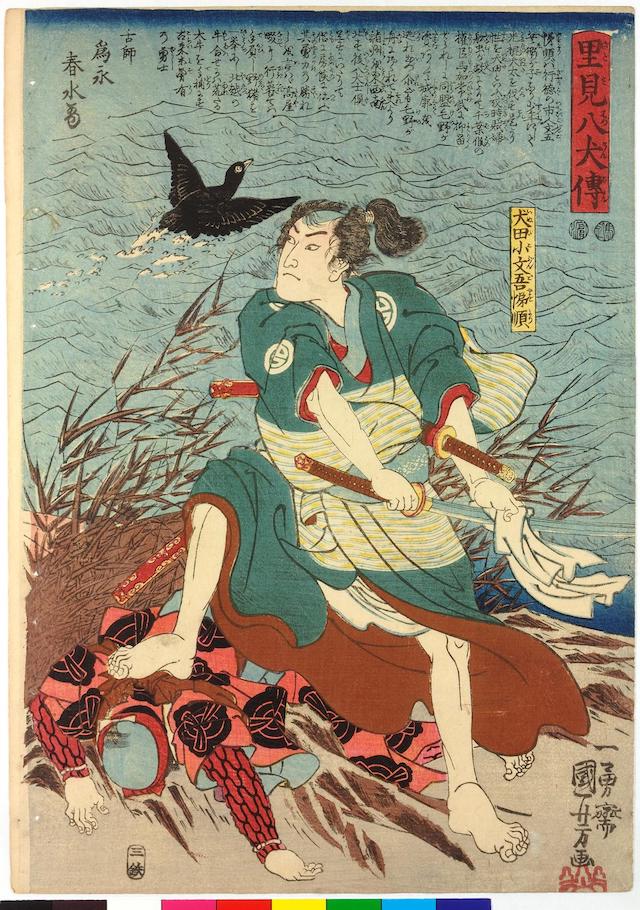

25.1.-25.8. Ein entscheidender Faktor für den erfolgreichen Absatz von Leseheften waren die hervorragenden Illustrationen der berühmtesten Grafiker und Holzschnitzkünstler, die die Geschichten begleiteten. Hier Illustrationen von Utagawa Kuniyoshi für Takizawa Bakins längsten Roman „Nansō Satomi Hakkenden“ („Die Geschichte der acht Hunde aus dem Hause Satomi in Nansō“). Das Werk gilt als längstes Lesebuch (yomihon) der Edo-Zeit: Bakin veröffentlichte es in 106 Bänden über 28 Jahre (1814-1841). Wie die anderen erfolgreichen Erzählungen der Edo-Zeit wurde es zur Vorlage für aktuelle Manga-Umsetzungen.

Besonders interessant ist die Darstellung, wie der Markt auf Vorgaben und Eingriffe reagierte und sich über innovative Geschäftsideen neu ausrichtete. Die Beiträge des Buches leben von den Details, die das Geschilderte veranschaulichen, zum Beispiel dass etwa 15.000 Exemplare eines Bestsellers als lose Buchseiten mit extra Bindfaden zum Selbstbinden verkauft wurden, weil die Verleger das Binden zeitlich nicht geschafft hatten (S. 205).

Wie aktuell vieles in dem Buch Beschriebene heute noch ist, soll abschließend ein praktischer Rat zeigen, der die Jahrhunderte überdauert hat: Das Vermögen sollte dreigeteilt werden. Danach sollte ein Drittel in Form von Bargeld gehalten werden, ein weiteres Drittel in Immobilien bzw. Grundstücken angelegt und ein Drittel im Geschäft gebunden sein (S. 23).

Susanne Phillipps

20.03.2021 (Ausgabe 02)

Datenschutzhinweis: An dieser Stelle ist eine Anmerkung notwendig. Ich habe meine Website selbst erstellt, sie nutzt weder Cookies für Webtracking noch Web-Analyse-Programme. Ich verweise auf meine Datenschutzerklärung und verstehe die weitere Nutzung meiner Website als Einverständniserklärung.

Abbildungsnachweis

Header: Von Bruno Cordioli from Milano, Italy – Kimono enchantment, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10405206

Buch-Arrangement Lifestyle Edo-Zeit: Von Susanne Phillipps – Eigenes Werk

01: By http://www.geographicus.com/mm5/cartographers/japanese.txt – This file was provided to Wikimedia Commons by Geographicus Rare Antique Maps, a specialist dealer in rare maps and other cartography of the 15th, 16th, 17th, 18th and 19th centuries, as part of a cooperation project., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14690821

02: Von PHGCOM – Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7550952

03: Von PHGCOM – Eigenes Werk, photographed at Japan Currency Museum, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9527368

04: Von 663highland, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4476806

05: Von Daderot – Eigenes Werk, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61362433

06: Von 中村惕斎- 中村惕斎(1666)「巻十八果蓏」『訓蒙図彙』、国会図書館, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89248057

07: Von Tekisai NAKAMURA, 1666 – http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/bunko06/bunko06_00027/index.html, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44582192

08: Von Nesnad – Eigenes Werk, CC-BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93606748

09: Von I, KENPEI, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2979489

10: Von Autor unbekannt – Catalogue, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26649938

11: Von Print artist: Kitagawa Utamaro (喜多川歌麿)Written by: Jippensha Ikku (十返舎一九) (text, kyoka 4 & 12)Published by: Kazusaya Chusuke (上総屋忠助)Block cut by: Fuji Kazumune (藤一宗)Printed by: Jakushodo Toemon (霍松堂藤右衛門)Written by: Sandara Boshi (三陀羅法師) (kyoka 1)Workshop of: Yashiki no Katamaru (屋職堅丸) (preface?) – https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_1979-0305-0-159-1, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90085047

12: Von Utagawa Kunisada – Internet, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15321554

13: Von Konstantin Papushin from Buffalo Grove, USA – Oiran, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7726003

14: Von Неизв. – https://uk.wikipedia.org/wiki/Файл:Kabuki_ukiyo-e.jpg, Gemeinfrei,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29931008

15: Von Tōshūsai Sharaku – Montage of File:Sharaku (c. 1794–95) Osagawa Tsuneyo II as the hairdresser O-Roku.jpg, File:Sharaku (1794) Ichikawa Komazō III as Nitta Yoshisada, actually Oyamada Tarō Takaie.jpg, File:Sharaku (1794) Iwai Hanshirō IV as Otoma, Daughter of Ohina from Inamuragasaki in Kamakura, actually Kikusui, the wife of Kusunoki Masashige.jpg, File:Sharaku (1794) Matsumoto Kōshirō IV as the boatman Minagawa Shin'emon of Reisengasaki in Kamakura, actually Hata Rokurōzaemon Tokiyoshi.jpg, and File:Sharaku (1794) Nakajima Wadaemon I as Migawari no Jizō.jpg, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55107187

16: Von Diese Datei wurde als Teil des Partnerprojektes mit dem Metropolitan Museum of Art an Wikimedia Commons gespendet. Siehe auch die Dateiquellen und Zugriffsberechtigungen ein., CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59230226

17: Von Diese Datei wurde als Teil des Partnerprojektes mit dem Metropolitan Museum of Art an Wikimedia Commons gespendet. Siehe auch die Dateiquellen und Zugriffsberechtigungen ein., CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58768491

18: Von Utagawa Kunisada – Eigener Scan, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11351300

19: Von Hayami Shungyōsai (速水春暁斎, Japanese, *1767, †1823) – scanned from ISBN 978-4-336-04447-1., Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2979121

20: Von Hayami Shungyōsai (速水春暁斎, Japanese, *1767, †1823) – scanned from ISBN 4-3360-4447-3., Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2979096

21: Von Shitomi, Kangetsu – http://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/bunko30/bunko30_e0211/bunko30_e0211_0001/bunko30_e0211_0001.html, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20656828

22: Von 蔀関月Shitomi Kangetsu (1747-1797) – National Diet Library Digital Collections (Frame No. 37), Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30961913

23: Von Attributed to Makieshi Genzaburo – Berry, Mary Elizabeth. Japan in Print Information and Nation in the Early Modern Period. Berkeley, Calif.: U of California, 2006. Print.Original source: Jinrin kinmōzui. Edited by Asakura Haruhiko. Tokyo: Heibonsha, 1690 [1990]., Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41483142

24: By Tsutaya Jūzaburō – Culture Convenience Club Co.,Ltd., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33807708

25.1: Von Print artist:Utagawa Kuniyoshi (歌川国芳) – https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_2008-3037-02603, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89870199

25.2: Von Print artist:Utagawa Kuniyoshi (歌川国芳) – https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_2008-3037-02602, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89869982

25.3: Von Print artist: Utagawa Kuniyoshi (歌川国芳) – https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_2008-3037-02605, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89873524

25.4: Von Print artist:Utagawa Kuniyoshi (歌川国芳) – https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_2008-3037-02604, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89869813

25.5: Von Print artist: Utagawa Kuniyoshi (歌川国芳)Published by: Mikawaya Tetsugoro – https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_2008-3037-02606, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89894200

25.6: Von Print artist: Utagawa Kuniyoshi (歌川国芳)Published by: Mikawaya Tetsugoro – https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_2008-3037-02606, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89905121

25.7: Von Print artist: Utagawa Kuniyoshi (歌川国芳)Published by: Mikawaya Tetsugoro – https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_2008-3037-02601, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89894234

25.8: Von Print artist: Utagawa Kuniyoshi (歌川国芳)Published by: Mikawaya Tetsugoro – https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_2008-3037-02601, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89905154